| Vd. se encuentra en: Plaza Mayor de la Hispanidad | |

PLAZA

MAYOR DE MEDINA DEL CAMPO

|

|

MENÚ DE CONTENIDO:

- Noticias anteriores

- 17-02-2021 - El 18 de febrero de 1985, dan comienzo las polémicas obras de remodelación de...

- 21-11-2021 - BORJA CARDELÚS - DESTELLOS DE HISPANIDAD

- Noticias siguientes...

17-02-2021 - El 18 de febrero de 1985, dan comienzo las polémicas obras de remodelación de la Plaza Mayor; cuatro días antes habían sido retirados los rosales de los jardines centrales Ayuntamiento Medina del Campo

|

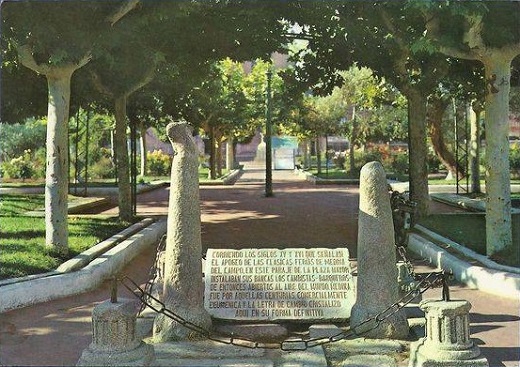

| Monumento a la primera Letra de Cambio en Medina del Campo. |

|

Antiguos jardines de la Plaza Mayor de la

Hispanidad en el centro urbano |

21-11-2021 - BORJA CARDELÚS - DESTELLOS DE HISPANIDAD

La Plaza Mayor

Desde que las Ordenanzas de Felipe II determinaron que en las fundaciones del Nuevo Mundo se suprimieran una o dos manzanas para crear la plaza, esta es el corazón de las ciudades del mundo hispano.

|

Borja Cardelús es autor de la obra 'América Hispánica' y cada domingo firma en ABC Historia un «destello» de Hispanidad. |

Cruzar la frontera desde Ciudad Juárez, el último pueblo de México, a El Paso, el primero de los Estados Unidos es, más que cruzar una frontera entre dos naciones, atravesar dos mundos por completo distintos, dijérase que opuestos. Allí la calle es un hervidero de gentes que deambulan en ruidosa algarabía de voces, pero al entrar en El Paso se abate un velo de silencio, y apenas es posible ver un solo peatón, sino automóviles que circulan de un lado a otro.

Se trata en efecto no ya de dos lugares, sino de dos órbitas culturales, la hispana y la anglosajona. Las muchedumbres mexicanas simplemente callejean, se comunican sin más unos con otros, los conductores norteamericanos acuden a puntos concretos, a reuniones prefijadas con un fin preciso.

Los primeros están, los segundos hacen.

Y la plaza mayor es el corazón de las ciudades del mundo hispano, el latido común a todas ellas, desde que las Ordenanzas de Felipe II determinaron que en las fundaciones del Nuevo Mundo, se suprimieran una o dos manzanas para crear la plaza, resultando espacios cuadrados o rectangulares, acordes con el diseño en tablero de ajedrez de la ciudad.

Hay algunos precedentes de este modelo en la Península, pero no del tamaño colosal de las americanas, porque aquí los diseñadores de la ciudad, que no fueron otros que los conquistadores, se sintieron embriagados por las dimensiones sobrecogedoras del espacio americano. Tan solo hay una plaza que pueda remedarlas, la de Medina del Campo, la mayor de España, la encrucijada de los caminos medievales de la Mesta y de la ruta de la plata.

Hay algunos precedentes de este modelo en la Península, pero no del tamaño colosal de las americanas, porque aquí los diseñadores se sintieron embriagados por las dimensiones del espacio

Pero a la plaza americana, además de erigirse en el centro neurálgico de la ciudad, se le habían asignado otras funciones relevantes. Flanqueada por la iglesia y el edificio municipal o provincial, concentraba el poder religioso, político y administrativo. Debía servir para el comercio, por lo cual se rodeaba de soportales protectores de lluvias y soles, y en ella se festejaban los acontecimientos señeros, como el nacimiento de un infante real o la celebración de una victoria en los muchos frentes abiertos por España.

Otra diferencia con las plazas peninsulares era la función militar de la plaza mayor americana. Siempre latió en la América española el temor a un levantamiento indígena, por lo que obligatoriamente tenían que estar abiertas a los cuatro vientos, para permitir la entrada y salida rápida de los vecinos armados y de la caballería y acudir a conjurar la rebelión. Por eso todas ellas se llamaron plazas de armas, nombre que vemos también en algunas plazas mayores de la Península.

Con todo, el papel más destacado de la plaza mayor fue la de constituir el centro de gravedad de la vida vecinal. Allí es donde, a la caída de la tarde, el vecindario del pueblo o la ciudad, desde el norte al sur del antiguo imperio español, siguen concentrándose, por esa necesidad vital de comunicación de las gentes hispanas. La plaza es de algún modo la prolongación del cuarto de estar, del patio de vecinos, el equivalente a las tertulias de los pueblos españoles a la hora de la fresca, cuando los lugareños sacan sus sillas a la puerta para comentar las incidencias del día.

Y precisamente en ella, en la plaza mayor, es donde mejor puede percibirse que el mundo hispano, de una orilla a otra y de norte a sur continúa siendo una indisoluble unidad, porque desde Santa Fe en Nuevo México, a Punta Arenas en Chile y a Cádiz en España, persisten los mismos usos y costumbres, los lazos indisolubles anudados por el mestizaje. En la plaza mayor es donde puede comprobarse que persiste viva la unidad hispánica, más allá de la desafortunada fragmentación alentada por la codicia de Inglaterra y por los egoístas caudillismos locales, cuando América se independizó de España.

*Borja Cardelús es autor de la obra 'América Hispánica' y cada domingo firma en ABC Historia un «destello» de Hispanidad.